「伝統行事」タグ一覧

伽耶院の万灯会 一隅を照らす灯り (25'8/25)

リポーターのあつ子です。 伽耶院の万灯会をリポートします。 今年は、盛大な「みっきぃ夏まつり」の一方でひっそりと行われました。 夕方17:30 ご住職のお経が始まると『亡き人のための追悼行事』としての厳かな雰囲気となっていきました。 灯火の時間になり、来場者の方々により次々と灯籠に明かりが灯されていきました。 真っ暗だった境内が、どんどんオレンジの優しい色に変わっていく様子を見ていて、心が熱くなりました。 すべての灯籠に灯火を終えると、....

もっと見る伽耶院の万灯会(朝の準備風景) (25'8/24)

リポーターのあつ子です。 夏の風物詩である伽耶院の『万灯会』。 今年も朝から灯籠吊りのお手伝いに行ってきました! 私が到着した時には、すでに灯籠吊りの下準備、山寺ライブのステージ作成…と、伽耶院&地域の方々が手際よく行っておられました。 婦人会の方々も、水子地蔵さんのエリアをお掃除し、最後は綺麗なお花をお供えしておられました💐。 終わった後、 拝見させてもらったのですが…なんだかとても清らかで優しい空気を感じました。 き....

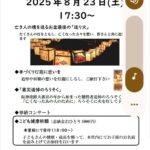

もっと見る8/23はみっきぃ夏祭りと伽耶院の万灯会 (25'8/22)

夏の風物詩、伽耶院の万灯会が8月23日に行われます。 約700個の灯籠と2日で6000本のろうそくが境内に灯されます。 This is MIKIは、当日早朝の灯籠準備に携わらせてもらっています。 といいつつ、あつ子さんにおんぶにだっこなんですが、、、 あつ子さん、今年もどうぞよろしくお願いします。 毎年、灯籠の灯される境内で山寺ライブが行われます。 昨年は、あつ子さん企画で、ふじわらよしひろくんがうたってくれました。 その様子が、You....

もっと見る【リポーターはあつ子です】伽耶院のとんどに行ってきました (24'1/15)

今年のとんどは2024年1月1日に起こった能登半島地震の犠牲者に黙とうを捧げるところからスタートしました。 伽耶院では、住職により、古式の作法に基づき行われ、点火は、行者堂に住職と一緒に上がった子どもにより行われます。 とんどは、お正月に歳神様をお迎えするのに飾られた「しめ縄」、「門松」などに宿った歳神様を送り出す古来の行事です。この火にあたると若返るとか、焼いたお餅を食べると病気をしないといわれています。 今回、点火の大役を務めたのは....

もっと見る大寒卵(だいかんたまご) (23'1/20)

今日は大寒(だいかん)。 大寒は二十四節気のひとつ。二十四節気とは、一年間を二十四等分したもので、たとえば、春分、秋分なんかもそれにあたります。太陽の動きによって決まるので、年によって、日は異なります。 大寒は期間を表す言葉でもあり、立春の前日(節分)までをいいます。 2023年は、1月20日~2月3日です。 さて、今日は大寒卵について。 大寒の前の小寒(2022年は、1/6~1/19)と合わせて「寒の内」というそうなんですが、この期間....

もっと見る2022年の恵方は北北西 節分とは (22'2/2)

2022年の節分は2月3日。恵方は北北西です。 節分というのは、元来、4回あります。 4回、は?、なんのこと?という声が聞こえてきそうですが、 節分というのは、名前の通り「季節を分ける」ということを意味しています。 季節のはじまりを意味するのが、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」。立春・立夏・立秋・立冬は季節の始まりの日であるため、それぞれの前日は季節の変わり目にあたり、それが節分でした。 現代では2月の節分だけが残っていますが、これは4....

もっと見る大寒卵(だいかんたまご) (22'1/19)

明日は大寒(だいかん)。 大寒は二十四節気のひとつ。二十四節気とは、一年間を二十四等分したもので、たとえば、春分、秋分なんかもそれにあたります。太陽の動きによって決まるので、年によって、日は異なります。 大寒は期間を表す言葉でもあり、立春の前日(節分)までをいいます。 2022年は、1月20日~2月3日です。 さて、今日は大寒卵について。 大寒の前の小寒(2022年は、1/5~1/19)と合わせて「寒の内」というそうなんですが、この期間....

もっと見る書初めを書くならなんと書く (22'1/2)

昨日の「ホリデーみっきぃ元旦スペシャル」でも寄せていただいたメッセージのテーマが「書き初め」でした。 あらかじめ、僕と一緒にやっている番組パーソナリティや関係者、今年、進めていこうと考えている「ありがとうPJ」のメンバーに「書初め」をテーマに、メッセージをもらって進行するというものでした。 ☆ 「書き初め」の起源は平安時代にまで遡ります。平安時代の宮中行事である「吉書始め」が「書き初め」の起源とされています。 元旦の朝に汲んだ神聖な水を....

もっと見る丑寅(うしとら)と鬼 (21'2/3)

備忘録。 昨日は2日の『節分』が124年ぶりということで、みきらぢサンナナでも『節分』をメインテーマとしてお話を進めさせていただきました。 話を進めていくなかで、出てきたのが、『鬼』のイメージ。 鬼といえば、角や牙があって、黄と黒の縞模様のパンツをはいています。 実はこれには意味があったんですね~。 角は牛、牙は虎、また、履いているパンツの黄と黒の縞模様は虎縞だったと。 牛と虎???なぜ??? 『鬼門』という言葉を聞いたことがあると思い....

もっと見る2021年の恵方は南南東 節分になぜ巻き寿司を食べる? (21'1/20)

「節分」とは、「季節」を「分ける」という意味で、立春、立夏、立秋、立冬の「前日」のことをいうのだそうですが、特に立春が一年の初めとされることから、春の節分が最も重要視されており、単に「節分」といえば、春の節分を指すものとなっております。 立春を新年(元日)と考えると、「節分」は大晦日に相当します。 そのため、「節分」には前年の邪気を全て祓ってしまうための追儺(ついな)の行事が行われてきました。 「節分」といえば、「巻き寿司」を食べる風習....

もっと見る鬼を射た!~御弓神事の思い出(2008年)~ (20'2/7)

2月11日(火)、御坂神社(志染町御坂)で御弓神事が行われます。 もうずいぶんと昔になりますが、2008年、僕も出させていただきました。 そのときのブログ記事が残ってます。 その頃はまだ、写真を貼るという意識がなく、文字のみのブログなんですが、当時の写真ないかな~と思って、「御弓神事 御坂神社」で検索すると、出てきました! まずは、ジーン景虎さんのブログ。 そしてもう一つ。こちらは、僕とはっきりわかるビスコさんのブログ ありがとうござい....

もっと見る冬真っ盛りなのに、立春って?? (20'2/4)

朝から、目から鱗(うろこ)でした。 四季それぞれのスタートの日は、四季(春夏秋冬)それぞれの前に「立」と書いた「立春」「立夏」「立秋」「立冬」です。 で、この「立春」「立夏」「立秋」「立冬」はどうやって決まってるのかということなんですが、日本の色々なものが中国から入ってきて定着しているとおり、「二十四節季」が元になっている「四季」もご多分に漏れず。 さて、「四季」ですが、「夏至」と「冬至」をそれぞれの季節の中心点として決まったそうです。....

もっと見る2020年の恵方は西南西 節分になぜ巻きずしを食べる? (20'2/3)

「節分」とは、「季節」を「分ける」という意味で、立春、立夏、立秋、立冬の「前日」のことをいうのだそうですが、特に立春が一年の初めとされることから、春の節分が最も重要視されており、単に「節分」といえば、春の節分を指すものとなっております。 立春を新年(元日)と考えると、「節分」は大晦日に相当します。 そのため、「節分」には前年の邪気を全て祓ってしまうための追儺(ついな)の行事が行われてきました。 「節分」といえば、「巻き寿司」を食べる風習....

もっと見る2019年の恵方は東北東 節分て何?なぜ巻き寿司を丸かぶり? (19'2/1)

「節分」とは、「季節」を「分ける」という意味で、立春、立夏、立秋、立冬の「前日」のことをいうのだそうですが、特に立春が一年の初めとさることから、春の節分が最も重要視されており、単に「節分」といえば、春の節分を指すものとなっております。 立春を新年(元日)と考えると、「節分」は大晦日に相当します。 そのため、「節分」には前年の邪気を全て祓ってしまうための追儺(ついな)の行事が行われてきました。 「節分」といえば、「巻き寿司」を食べる風習が....

もっと見る2/4 三木市の無形民俗文化財 迫力満点の蓮花寺の鬼踊り (18'1/23)

三木市で行われる「鬼」行事といえば、月輪寺、大宮八幡宮の神仏混合で行われる「三木鬼追い式」(1/21)につづき、鬼が本堂内でたいまつを振り回し、火のついた木片を参拝者に投げる「鬼踊り」が2月4日、兵庫県三木市口吉川町の蓮花寺で行われます。木片は、厄よけにご利益があるとされており、参拝者たちで賑わいます。 旧暦の正月に合わせて開かれる追儺(ついな)式の行事で、平安時代から続くとされています。市無形民俗文化財に指定されている伝統行事です....

もっと見る